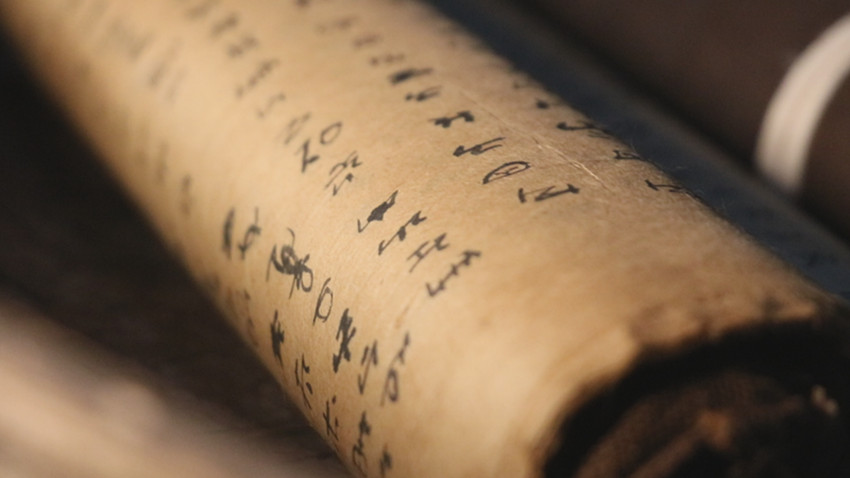

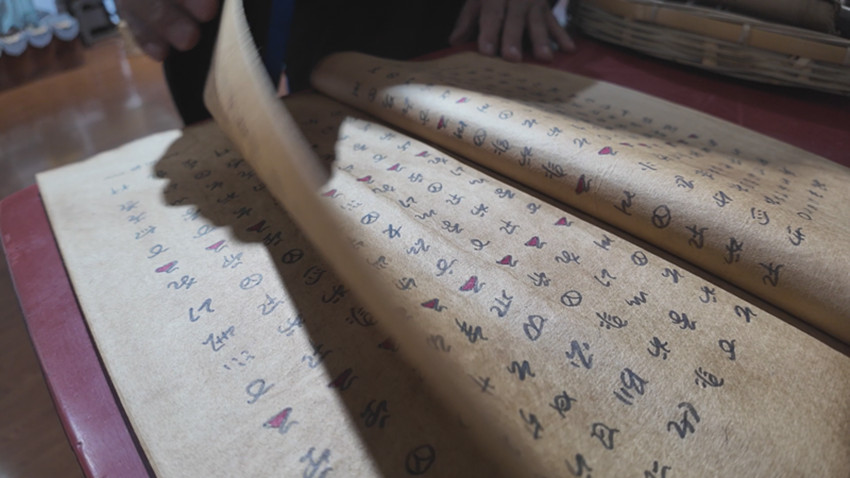

新时代民族网讯 (云南日报云新闻记者 陈明海 通讯员 孙天琼 尤国兴)泛黄的土纸在火苗下舒展,古彝文墨迹穿越千年风烟,记载着宇宙初开、人类演化的创世诗篇。近日,随着最近一批《查姆》古籍入藏双柏县博物馆,一场历时三年半的“文化寻根”集中攻坚工作取得阶段性进展,145卷濒临湮灭的彝族创世史诗,终于回到了属于他们的“家”,叩开了文明存续之门。

在双柏县法脿镇法甸村委会上者窝村,以双柏县毕摩协会会长毕正良为首的《查姆》古籍征集团队走村串户来到这里,正敲开一扇毕摩家的门,当他们从毕摩手中征集到一本古籍时,一天的奔波已经过半。双柏县毕摩协会会长 《老虎笙》省级传承人毕正良介绍道:“《查姆》古籍收集是很困难的,按照毕摩习俗,毕摩死了以后要把经书烧给他,但是在收集过程中,我们通过做毕摩后人的思想工作,或是给他一定的经费把它买过来,把它复印好、翻译好、修复好以后又还他一部分。”

从双柏县启动《查姆》古籍征集工作开始,征集团队就肩负着抢救彝族“根谱”《查姆》的使命,在县内外追踪征集流失的古籍残卷,今年是“文化寻根”集中攻坚的第四个年头,而征集工作早在1984年就已开始。毕正良说,从84年到现在,他们团队已经征集了513卷古籍,从2021年开始主要是征集《查姆》古籍,到目前已征集到145卷,里面有《指路经》《天地起源》《万物起源》等若干“查”。

彝族创世史诗《查姆》相传共120多“查”,一“查”代表一篇、一个故事,以神话传说的方式,记述了人类、万物的起源和发展的历史,被称为彝族人的“根谱”和记录彝族人历史和社会生活的百科全书,具有很高的文学、艺术和学术价值。2008 年,《查姆》被列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。但由于年代久远、传承环境变迁等因素,大量《查姆》古籍以手抄本形式散落民间,部分濒临损毁或失传。出生在毕摩世家的毕正良对此有切肤之痛,因此他将抢救征集古籍作为毕生事业来做,然而,征集工作的难度远超预想。毕正良说:“《查姆》古籍它是散落在民间的,它不仅在我们双柏,比较远的像景东这一带也有,最远的在法国,我们以前去演出的时候还是想尽办法把它收集回来,这个难度是最大的。 ”

多年来,为了每一本古籍,征集者们需要走遍上百个村寨,敲开的农户大门已不可计数,每征集到一本古籍,都会觉得所有的山高路远价值满满。因为这些年征集到古籍中,有数册《查姆》古籍手抄本,还有不乏年代久远、保存状况较好的珍稀版本。这些最早被征集翻译整理的《查姆》古卷,为双柏县文化艺术创作提供了珍贵的原始素材和独特的文化视角。近几年,县文艺工作者取材《查姆》古卷,不断挖掘创作了一批原生态民族歌舞、小彝剧、说唱等多种表现形式的文艺作品,将彝家故事与当代精神融合,从古籍搬上了舞台,借助媒体传播,走向了大众视野。双柏县文化艺术团团长高宁说:“双柏县文化艺术团不断挖掘整理以《查姆》为主的本土民族文化,完成了从“古籍文本”到“活态艺术”的转化,这类风格的文艺作品展现在舞台上,深受群众喜爱。我们将以《查姆》为代表的民族文化为创作源泉,创作出更多接地气的文艺精品,让这一古老智慧与当代审美同频共振,在传承中焕新,在创新中延续发展。”

双柏县博物馆内,工作人员还在对征集到《查姆》古籍进行整理分类。145卷《查姆》古籍的回归,不仅填补了《查姆》文献体系的空白,更对传承彝族文化根脉、促进中华民族多元一体文化研究具有重要意义。2023 年 1 月《查姆》入选第五批《中国档案文献遗产名录》,标志着这部“彝族百科全书”正式升华为全人类共享的遗产。

双柏县博物馆馆长李丹表示:“目前《查姆》古籍征集工作已经进入新阶段,下一步,我们将通过与南京大学搭建的平台,培养一批古籍修复人才,对征集到的《查姆》古籍进行修复。我们还将邀请彝族文化传承人对查姆古籍进行翻译、整理和分类,依靠县内的文艺创作队伍,民间艺术创作者等人才资源,对《查姆》古籍进行挖掘再创作,让《查姆》古籍通过文艺作品创作,舞台表演艺术,释放出它迷人的文化魅力。”

古籍的每一次翻阅,都是与先民的对话,每一段诵唱,都是文明根脉的延续。《查姆》归家,唤醒了沉睡的宇宙密码,也重铸了彝族穿越时空的灵魂史诗。